俵山を歩いて暮らしの伝承を学ぶ

●内容

長門市俵山は古くから湯治の場として知られていました。その周囲では豊かな自然にはぐくまれた農村の暮らしが展開されています。講義を聴き、街中で湯につかり、地元の人たちと交流し、また周囲を歩きながら湯治の街の暮らしを体験してもらうのがこの講座の目的です。

平成20年は柿本人麻呂と湯町の民俗のテーマで開催しました。平成21年は湯町と家の民俗のテーマで話しをしました。3回目にあたる今年平成22年は「俵山湯町と周辺の鉱山跡から学ぶ」のテーマで行います。

講師に梅光学院大学教授渡辺一雄先生を招き、考古学的発掘の成果から俵山周辺に多く残る鉱山後の概要を話していただきます。山口大学教授坪郷英彦は鉱山や金属加工に携わる職人が信仰していた神について、中国地方全体の視点から話しをします。俵山湯町の薬師寺住職山本氏が俵山の町を歩きながら湯のこと、信仰のことを語り、また地元研究会の成果である鉱山跡の分布調査について話します。

初日は湯町を歩き、鉱山跡を訪ね、ゆっくりと俵山文化を散策します。昔砂金取りをしていた河原にも行ってみましょう。2日目はテーマに沿った講師陣の熱い講義を湯町の文化財級の建物「温泉閣」で開きます。また、例年1日目の夜には地元の活性化グループとの交流会が企画されます。

●開催日時 10月2日(土)(13:00〜16:00) 10月3日(日)( 9:00〜12:00)

●開催場所 俵山温泉

●講師 ・坪郷 英彦 (人文学部・教授)

・山本 寛孝 (白猿山薬師寺・住職)

・渡辺 一雄 (梅光学院大学・教授)

●講義計画

10/2 9:30 新山口駅集合・出発

10:00 山口大学集合・出発(昼食持参・車内にて食事)

12:00 俵山温泉現地到着

13:00 講義(俵山温泉の歴史・文化入門)

14:00 実習(俵山温泉周辺の調査)

16:00 講義終了・(オプション参加者は旅館へ移動)

10/3 9:00 講義(俵山の民俗・文化)

12:00 講義終了(昼食オプション有り)

13:00 俵山温泉出発

15:00 山口大学到着

15:30 新山口駅到着

●協力:ゆうゆうグリーン俵山、後援:山口県、長門市

講座の前は腹ごしらえ。

「四季旬彩」の地産地消のこだわり弁当です。

|

講座をコーディネートしている農学部の高橋肇教授のご挨拶。俵山講座は今年で5年目。

|

|

はじめに白猿山薬師寺の山本寛孝住職から「俵山温泉の今昔」というテーマで俵山の歴史について説明がありました。

|

次に俵山旅館組合の山下哲由組合長による「ふるさと探訪の会の活動」に関する説明です。

|

|

いよいよ、フィールド調査。少し雨が降っていましたが。

|

通常は見ることができない温泉源。

|

|

たくさんの質問が寄せられます。

|

フィールドでは直接講師に質問ができます。

|

|

梅光学院大学・渡辺一雄教授の説明

|

梅光学院大学・渡辺一雄教授の説明

|

|

初日の講義の後は、俵山交流座談会。俵山地区発展促進協議会会長の藤野忠次郎さんのご挨拶。

|

乾杯!

|

|

夕食は、俵山婦人会の皆さんによる手作りです。

|

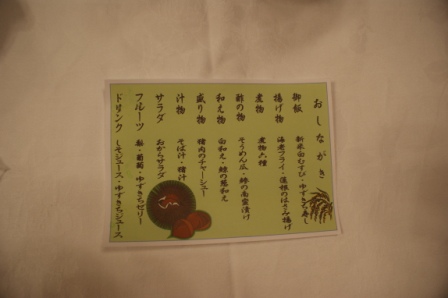

おしながき

|

|

地元の食材をつかったごちそうです。

|

とれたての新米です。 |

|

NPO法人ゆうゆうグリーン俵山の活動の紹介

|

ソバ打ちの実演もありました。プロ並み!このソバを夕食にいただきました。

|

|

学生支援センター長吉村誠教授の掛け声で最後は万歳三唱

|

みなさん楽しい夜を過ごされました

|

|

梅光学院大学・渡辺一雄教授

|

← 10月3日(日曜日)、1コマ目の講義は

梅光学院大学の渡辺一雄教授による

「俵山周辺の鉱山の重要性を明らかにする

−製鉄と非鉄金属の生産−」です。

|

|

山口県域のたたら製鉄の説明

|

俵山の鉱山や製鉄遺跡について

|

|

10月3日(日曜日)、2コマ目の講義は

山口大学の坪郷英彦教授による

「(鑪)たたら・鍛冶屋の信仰」です。

→

|

山口大学・坪郷英彦教授

|

|

神話の「神」、職能のカミ、火の神、鍛冶屋の神・・

|

さまざまな神を信仰しています。

|

|

修了証書の授与。二日間、おつかれさまでした。

|

最後は、「レストラン涼風亭」のこだわりランチでしめました。

|

|